-

「オーガニックシティきさらづ」とは

-

-

- 木更津市は、平成28年に「オーガニックなまちづくり」を新たなまちづくりの方向性として掲げ、以降9年間、地域の多様な主体と連携し、持続可能なまちづくりに取り組んでいます。

平成28年12月に、木更津市は人と自然が調和した持続可能なまちづくりの推進に関する条例(通称:オーガニックなまちづくり条例)を制定し、まちづくりの理念を明文化しました。

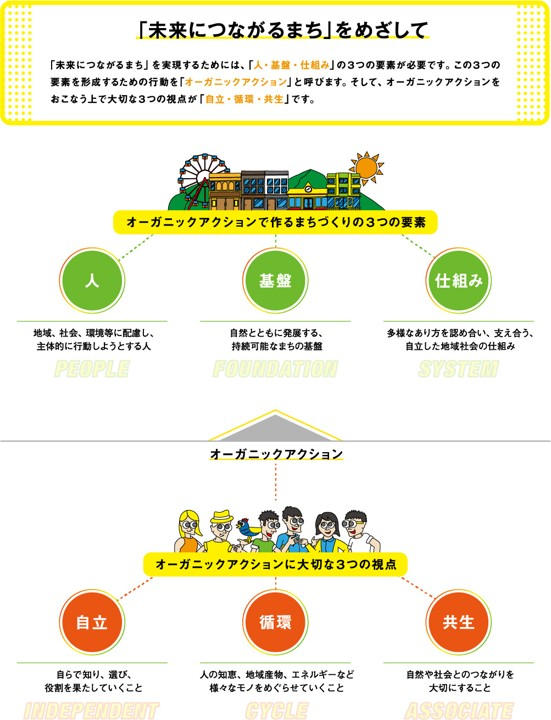

そこで、

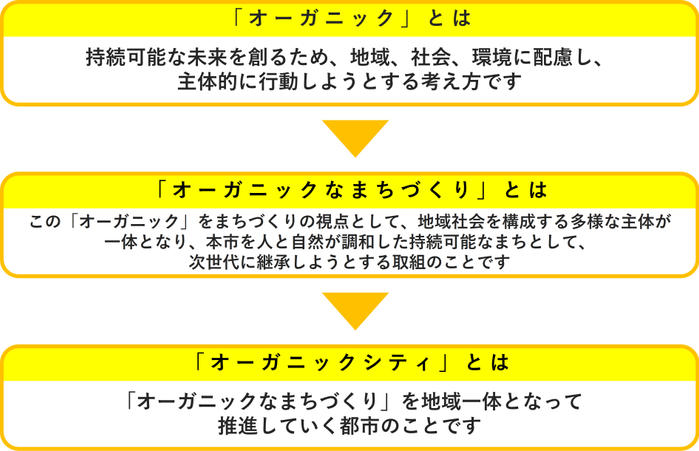

「オーガニック」

持続可能な未来を創るため、地域、社会、環境等に配慮し、主体的に行動しようとする考え方

「オーガニックなまちづくり」

オーガニックをまちづくりの視点として、地域社会を構成する多様な主体が一体となり、本市を、人と自然が調和した持続可能なまちとして、次世代に継承しようする取組

と定義しています。 -

- ここでいう「オーガニック」は、一般にいう有機農業や有機食品を指すものではありません。

「有機(=organic)」という言葉が持つ意味、すなわち「生物体のように、全体を構成している各部分が機能を持ちながら、互いに密接な統一と関連を持っている状態」を「まち」に当てはめ、「有機的なまち」を「まちを構成している多様な主体が役割を果たしながら、互いにつながり、支え合い、まちを形成していくこと」と捉えています。

このようなまちを「オーガニックシティ」とし、「自分自身や地域の個性を活かしつつ、つながりを育み、循環を生み出していくことで、人と自然が調和した持続可能なまち」を目指しています。 -

-

「KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL」とは

-

-

開催目的

- 「KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL(木更津オーガニックシティフェスティバル)」は、「オーガニックシティきさらづ」を象徴するイベントとして、毎年11月3日に開催しています。

11月3日は市政施行日、つまり、木更津市が生まれた日です。

この日を「オーガニックシティきさらづ」をもっと育てる日として「オーガニック・デイ」と名付け、色々な出会いが紡がれるようイベントを開催しています。

あわせて、「木更津市を未来につなげていくためのオーガニックアクションを行政、市民、企業、団体、学校など、多様な主体が実践する日」として位置づけ、機運の醸成を図っています。

フェスティバルは、「子どもたちの笑顔の花咲く種をまこう!」をテーマに、未来を生きる子どもたちに、今、私たちができることは何かを考え、「オーガニックなまちづくり」が楽しんで学ぶことができるワークショップやセミナー、ミュージックライブ、オーガニックマーケット等、様々なコンテンツを提供し、幅広い世代に親しんでいただけるイベントとなっています。 -

-

-

-

開催実績

- 【開催回数】

2016年(平成28年)から2024年(令和6年)まで9回開催(毎年)

※今年で10回目の記念開催!

【来場者数】

2024年(令和6年) 28,000人

2023年(令和5年) 25,000人

2022年(令和4年) 20,000人

※年々増加中!

2021年以前や開催報告については、下記のページからご覧いただけます。 -

来場者の声

- 【満足度】

来場者の「9割以上」が満足していると回答!リピート率も高いイベントです。

【来場者の声】

・毎年とても楽しみにしてます。色々と準備など大変だと思いますが頑張ってください!

・このフェスのコンセプトがとても好きですし、自分の生活も見直すきっかけになりました。

・充実した内容で大変楽しめました。スタッフの皆様ありがとうございました。

・ワンデイなのがもったいないなぁと思うほど、良いイベントだと思いました。

・木更津に移住して本当に良かったなと思っています。これからもどんどんと、オーガニックなまちづくりを実行していってください。また、来年も楽しみにしてます! -

【第10回記念】KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2025

-

-

- 日時 令和7年11月3日(月・祝)9:30〜15:30

会場 潮浜公園(木更津市潮浜1-12) -

-

開催内容

- 2025年の今回は、記念すべき10回目の開催。これまで以上に多くの市民や事業者がつながり、学び、楽しめる場にしたいと考えています。

フェスティバルでは、「オーガニックなまちづくり」を楽しく学べるイベントとして、様々なプログラムを展開します。

このフェスティバルが、そんな「オーガニック」な暮らし方を考えるきっかけとなり、来場者一人ひとりが、変化の担い手となることを願っています。

木更津を未来につなげるために、楽しく学び、育てる一日を、皆さんとともに過ごしましょう。 -

イベント・ブース紹介①【地域の資源や特産を活用した体験ブース】

-

竹で炊く竹ご飯

-

- 竹の需要や担い手が減り、手入れがされず放置された竹林(放置竹林)が増えることで、土砂災害の要因や有害鳥獣の温床になってしまいます。

このようなことを背景に、市内産の竹(資源)を活用して、竹を飯盒にしてお米(きさらづ学校給食米®)を炊く「竹で炊く竹ご飯」を提供し、資源活用の視点や食について学んでいただける機会を提供しています。

時間 10:30〜/11:30〜/12:30

参加費 1組500円

定員 各回20組 -

水上シャトルバス

-

- 木更津市の特産品である「のり」の養殖場を見学をしながら、駐車場から会場付近に移動できる「水上シャトルバス」です。

航路後半では中の島大橋(日本一の高さをほこる歩道橋)もくぐります。なかなか普段体験できないことですので、この機会に体験してみてください。

時刻表(予定)

行き 8:30/9:20/10:10/11:00/11:50/12:40

帰り 13:35/14:00/14:25/14:50/15:15/15:50/16:20

定員

各便18名

料金(往復)

大人(中学生以上) 1,500円

小人(4歳から小学生) 800円

3歳以下無料 -

-

イベント・ブース紹介②【食育や地産地消を推進するブース】

-

味噌づくり体験

-

- 無添加の「味噌づくり体験」です。大豆、塩、麹だけを原材料とし、日本の伝統的な発酵食品をつくることで、食文化への理解を深め、食への関心を高めます。

出来上がった味噌(約1kg)は持ち帰りできます。

時間 10:00/11:30/13:30

参加費 1組1,000円

定員 各回10組 -

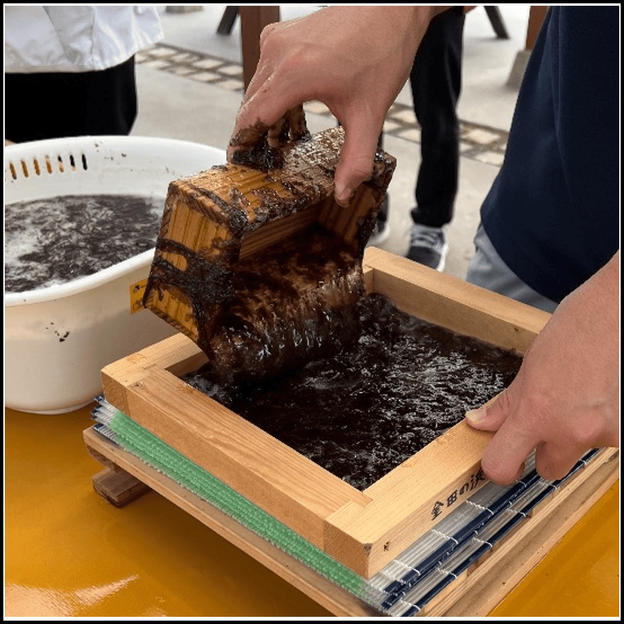

醤油しぼり体験

-

- 醤油絞り師から教わる「醤油しぼり体験」です。

添加物を使用せず天然醸造により仕込んだ醤油の袋絞りの実演等、絞り師から昔ながらの製法を教わります。しぼりたての醤油(約400cc)をお持ち帰りいただけます。

時間 10:00〜11:00 袋絞り実演

11:30〜12:30 醤油の火入れ

12:00 生醤油受け渡し

14:00 醤油セットお渡し

定員 40名(予定)

参加費 1組1,000円 -

お米の脱穀体験

-

- 収穫した稲からもみ(もみがら付きのお米)を取り出す「脱穀」、もみとごみを分ける「とうみ」、もみからもみがらを取り除いて玄米にする「籾摺り」を一連して体験できます。

昔ながらの方法を通じて、食や農に関する興味関心を高めます。

最終受付 14:00

参加費 無料 -

イベント・ブース紹介③【学校や地域団体との協働企画】

-

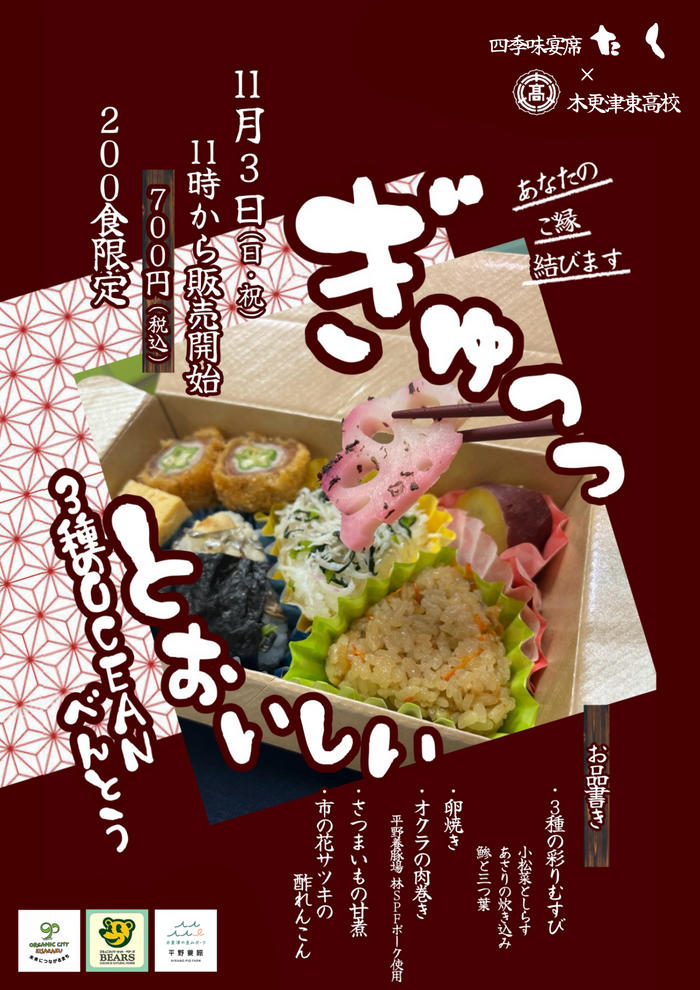

コラボ弁当

-

- ※写真は昨年のものです。今年は変更となります。

「木更津東高等学校」と「四季味宴席たく」がコラボしたお弁当を販売します。

メニューは、木更津東高等学校家政科の生徒が考案し、四季味宴席たくのご協力により、お弁当として仕上げます。

「きさらづ学校給食米®」を始めとした、主に市内で生産された食材(有機含む)や無添加調味料等を使用した贅沢なお弁当になっています。

限定200食(予定) -

竹ジャングルジム

-

-

イベント・ブース紹介④【材料や素材にこだわったオーガニックマーケット】

-

オーガニックマーケット

-

- 添加物や白砂糖を使用していない飲食物、農産物、ナチュラル雑貨の販売等、約100店舗もの出店あります。

市内のオーガニック食品を代表するオーガニッククラフトビールや液体燻製技術による有機燻製調味料、有機農産物等を始め、市内外から多くの魅力的な商品が販売されています。 -

イベント・ブース紹介⑤【音楽やパフォーマンスによる交流の場づくり】

-

ステージ

-

- タイムテーブル

9:30 〜9:35 開会宣言

9:35 〜9:45 れんこんクラブ&イシワタケイタ・松本佳奈

9:45 〜10:00 イシワタケイタ

10:10〜11:00 トークショー

11:35〜12:15 ピアニカの魔術師

12:20〜12:50 ミニトークショー

13:05〜13:50 GOCOO

14:45〜15:25 Yae

15:25 閉会宣言 -

鈴木希依子(司会/ファシリテーター)

-

- 木更津ふるさと応援団。映画「岸和田少年愚連隊」第6作でヒロインデビュー。現在、宝家の女将を務めると同時に、TV出演や司会など多岐に渡って活躍中。

-

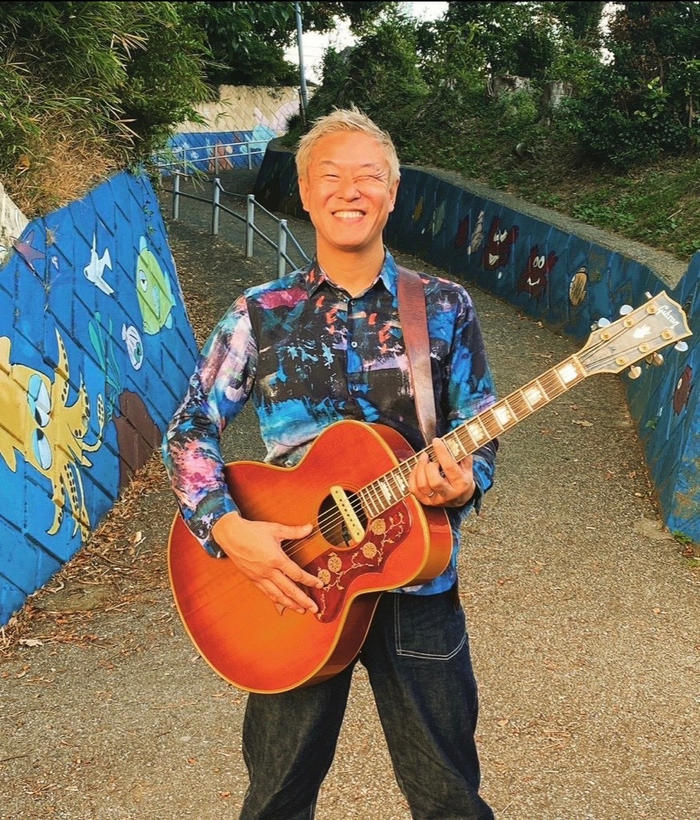

イシワタケイタ

-

- 木更津市出身のシンガーソングライターであり、八重山そばの店「やえすば」店主。様々な出会いや暮らしを通して生まれた言葉をメロディに乗せて全国各地へ歌を届け続けている。

-

松本佳奈

-

- 木更津市出身のピアノ弾き語りシンガーソングライター。猿やイノシシが訪れる里山で暮らしています。生き物観察・読書・掃除が好き。木更津駅東口階段下にある「駅の図書室FLAT」を運営しています。遊びに来てね!

-

ピアニカの魔術師

-

- 子どもたちの教育楽器として学びに使われる鍵盤ハーモニカ。そのイメージががらりと変わる、創造を超えた発想力が見もののエンターテインメントミュージックショー。ピアニカの可能性は無限大!

-

GOCOO

-

- 世界を舞台に活躍する和太鼓バンド。結成から28年変わらぬメンバーで生み育ててきた唯一無二のグルーヴと音楽性で、五大陸40カ国、様々なジャンルの音楽フェスに招聘され、太鼓が持つチカラで祭りのスピリットを呼び起こし、共鳴の輪を広げ続ける。

-

Yae(ヤエ)

-

- 半農半歌手。家族とともに「鴨川自然王国」で自然豊かな農的暮らしを営む。環境省のアンバサダーやラジオ、ライブを中心に全国で活躍中。故藤本敏夫・歌手加藤登紀子の次女。新曲「いのちの灯」を8/15配信リリース。

-

イベント・ブース紹介⑥【環境に配慮した取り組み】

-

EVからの給電

-

- ステージや出店者等、フェスティバルの運営に必要な電力はすべてEVから供給しています。その他、ゴミの持ち帰り、リユース食器の使用推奨等のアクションに取り組んでいます。

-

なぜクラウドファンディングを実施するのか

- 節目となる第10回目の「KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2025」の開催にあたり、10周年記念企画の実施のほか、フェスティバル開催経費の一部の資金調達を行う目的でクラウドファンディングを実施することになりました。

より多くの皆様にイベント運営の一員となっていただくことで、「持続可能」で「みんなで育てる」イベントを目指します。

皆様の温かいご支援をお待ちしております。 -

10周年記念企画

- ①「ペットボトルキャップアート」で作る会場看板

フェスティバル名を掲げる看板をペットボトルキャップアートで制作します。

制作に市内の小中学生にご協力いただきます! -

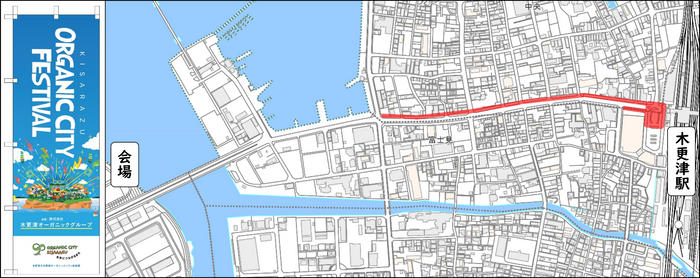

- ②木更津駅への「階段アート」掲出

木更津駅の階段にステップ広告にフェスティバルのキービジュアルを掲げます。

ポスター掲示もあわせて、木更津駅をジャックします! -

- ③富士見通りへの「のぼり旗」掲出

木更津駅を起点として、会場までをつなぐのぼり旗を富士見通りに掲出します。

まちをフェスティバル色に染めます! -

-

リワードについて

- 皆様からのご支援に対する返礼品(リワード)を用意させていただきました。

詳細は各リワードページをご確認ください。 -

イベント等の先行予約権

- フェスティバル当日に開催される人気イベントやコラボお弁当を、一般の受付よりも早く予約することが可能になります。

人気の体験イベントやコラボ弁当の受付は開始から約1時間程度で受付終了となるものもございます(昨年度実績)。本クラウドファンディングは確実に予約ができる貴重な機会となりますので、ぜひご支援ください。

※本リワードは先行予約権の販売のため、通常のイベント参加費よりも価格を高く設定しております。 -

木更津の名産品

- 木更津市観光協会「オラガニックだっぺぇ(推奨土産品)」認証商品をはじめとする、木更津の人気商品をラインナップ。1組だけの特別なクラフトビールの製造体験もご用意しました。

-

開会宣言・ラジオ出演権

- フェスティバルの開会宣言や、ラジオ(かずさFM)出演権など、クラウドファンディングだけの特別な体験をご用意。

-

イベント中止時の返金対応について

- 本クラウドファンディングでいただいた支援金は、イベント開催の準備費用に充てさせていただきます。イベント中止の場合も準備費用は変わらず発生してしまうため、支援金を返金することができません。ご了承の上、ご支援ください。

-

メッセージ

-

会長 池田 庸(木更津商工会議所会頭)

-

-

木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会の会長として、本プロジェクトをご覧いただいている皆様に心より感謝申し上げます。

私たちはこれまで、地域の事業者や市民の皆様とともに「オーガニックなまちづくり」を推進し、地域や自然環境と調和した暮らし、地域経済の発展に取り組んでまいりました。

このフェスティバルは、食や環境、文化を通じて、持続可能な地域の未来を考える“学びと交流の場”として大切に育ててきたものです。

クラウドファンディングを通じていただくご支援は、単なる資金ではなく、「未来への応援」として次世代へ受け継がれていくと信じております。

どうか皆様のお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 -

名誉会長 渡辺 芳邦(木更津市長)

-

- 木更津市は、平成28年に通称「オーガニックなまちづくり条例」を制定し、持続可能なまちづくりを市民の皆様と共に進めてまいりました。

今年で節目となる第10回目を迎える「木更津オーガニックシティフェスティバル」は、市民や事業者等、多様な皆様の力と地域のつながりによって支えられ、まちの理念を体感できる場として、毎年多くの方々に親しまれています。

今回のプロジェクトでは、記念企画を実施することで、フェスティバルをより充実したものとするとともに、持続的かつ発展的な運営につなげていきたいと考えております。

この挑戦が、次世代へとつながるまちの価値を育むことを願い、皆様の温かいご支援を心よりお願い申し上げます。